首都直下地震で「東京23区」は火の海になる…都が警告する"もっとも危険なエリア"を解説する

プレジデントオンライン / 2024年8月29日 9時15分

※本稿は、鎌田浩毅『M9地震に備えよ 南海トラフ・九州・北海道』(PHP新書)の一部を再編集したものです。

■関東大震災が起きると、1万6000人が火災で亡くなる

日本はこれまで様々な大震災を経験してきたが、被害の内容は地震ごとに大きく異なる。1923年の関東大震災では犠牲者の9割が地震後に起きた火災で亡くなった。また、阪神・淡路大震災では8割が地震直後に起きた建物の倒壊によって亡くなり、東日本大震災では92%が巨大津波による溺死だった。

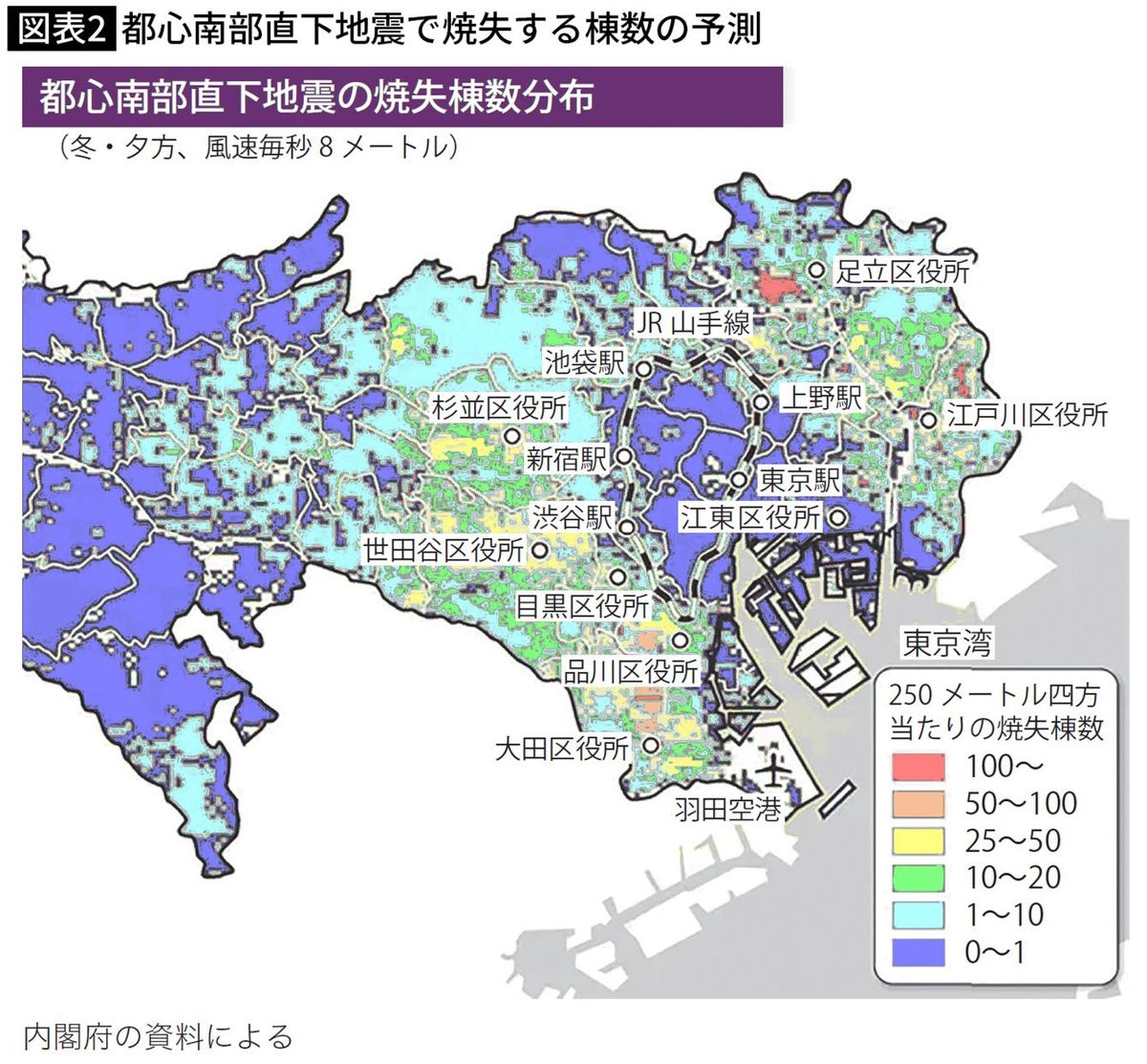

大都市を襲う直下型地震での最大の問題は、建物倒壊など直接の被害に留まらず、火災など巨大災害を引き起こす点にある。大正時代と比べると現在の方が、複合型の危険性ははるかに大きい。国の中央防災会議は、首都直下地震が冬の風の強い日(風速8m/s)の場合、夕方6時に都心南部を震源として発生する場合を最悪のケースと考え被害想定を行った。

それによれば犠牲者は最大2万3000人、全壊または焼失する建物は61万棟にのぼると想定し、経済的損失は間接的な被害も合わせると142兆円にもなるとしている。また、首都直下地震の犠牲者総数の7割に当たる1万6000人が火災による死亡と試算した(*1)。

減災の第一のポイントは、直下型地震の後に必ず起きる大規模な火災への対策である。高層ビルが多い都心部では、ビル風によって竜巻状の炎をともなう火災が次々と発生し、地震以上の犠牲者を出す危険性がある。

(注)

(*1)。国の中央防災会議は首都圏でM7.3の直下型地震が起きたときに1万1000人の揺れによる死者、1万6000人の火災による死者、全焼家屋17万5000棟、焼失家屋41万2000棟、そして建物等の直接被害47兆円および生産・サービス低下の被害95兆円の経済的被害がそれぞれ出ると想定している。

■「火災旋風」が甚大な被害をもたらした

人口密集地域の直下で起きた地震では、強震動による建物倒壊など直接の被害に留まらず、火災をはじめとする複合要因によって災害が拡大する点が問題となる。首都圏の震度分布図を見ると、下町と言われる東京23区の東部では地盤が軟弱なために建物の倒壊などの被害が強く懸念される(図表1)。

これに対して東京23区の西部は東部に比べると地盤は良いが、木造住宅が密集しているために大火による災害が想定される。こうした地域は「木造住宅密集地域」(略して木密(もくみつ)地域)と呼ばれ、防災上の最重要課題の一つとなっている。具体的には、環状6号線と環状8号線の中に挟まれている、幅4メートル未満の道路に沿って古い木造建造物が密集する地域が、最も危険である(図表2)。

東京都が2022年5月に十年ぶりに改定した首都直下地震の被害想定では大規模な火災に関する対応が重要な課題とされた。1923年の関東大震災では10万5000人以上が死亡したが、前述のようにその約9割が次に述べるような「火災旋風(せんぷう)」を引き起こした火災による犠牲者だったからである。

■都庁と同じ大きさの“炎の渦”が東京を襲う

木造家屋が倒壊した地域で局所的に発生した火災が、周辺から空気を取り込むことで急激な上昇気流が発生する。これが次々と増幅されて最大200メートル以上の巨大な火炎をともなった渦になる。

ちなみに、この高さは東京・新宿にある都庁舎に匹敵するが、火柱のように炎が渦を巻いて高く立ち上ると事実上消火活動は不可能となってしまう。また、火災は地震が止んでしばらく経った後にも発生する。たとえば、停電後に電力が復旧してから起きる「通電火災」がある。地震によって散乱した室内で電気ストーブや照明器具に自動的に電気が通り、近くにある可燃物に着火する場合がある。

通電火災は阪神・淡路大震災や東日本大震災において、火災による二次災害が頻発したことでその原因として注目された。首都圏の木密地域では他の地域に比べて延焼の可能性が高い。もし延焼が拡大すると約3日間は断続的に燃え広がり、焼失棟数が想定以上に増加すると指摘されている。したがって、個人による消火が困難と判断したら、直ちに安全な場所へ避難しなければならない。

■工場地帯では海上火災のリスクも

木密地域に住んでいる場合には、その外側までの避難が望ましい。地域一帯が火の海と化してしまう前に退避するのが肝要である。すなわち、一番近くの避難所にも火が回って、火災旋風に襲われるリスクを考えておく必要がある。

木密地域は関東大震災当時と比べて減ったとはいえ、首都圏にはまだたくさん存在する。地震を生き延びても、つぶれた木造家屋に火が回って命を落とす可能性はまだ残っている。東京都は首都直下地震が起きた場合に最大で915件の火災が発生すると想定している。

東京湾の沿岸には工業地帯特有の火災リスクがある。林立する石油タンクからの油漏れによる爆発や火災が起こる恐れがある。東京湾を震源とする直下型地震が起きた場合、液状化によって石油タンクが沈み込み倒壊する可能性がある。また直下型地震によって想定されている津波が押し寄せると、液状化で倒壊したタンクから油が広範囲に流出する恐れがある。

石油タンクの屋根が液面の揺れ(スロッシング現象。)によって破損すると、容器内の液体が外部へ溢れ出ることがある。たとえば、東日本大震災では宮城県気仙沼(けせんぬま)湾を津波が襲った後に流出した重油や軽油が炎上して二日間燃え続けた。東京湾にはこうしたスロッシングにより溢れ出やすい浮き屋根式タンクが約600基あり、首都直下地震が起きた際の油漏れによる海上火災の発生が懸念されている。

■災害発生時にリスクが高まる「群衆雪崩」

さらに、多数の化学コンビナートが林立する東京湾は、発火性の危険物質の漏洩(ろうえい)や有毒ガスの発生によって広範囲で避難が必要になることが予想される。港湾内で火災が発生すると海面に流出した燃料に引火し、陸上の大規模な火災へ発展する可能性もある。首都直下地震ではこのように、強震動による建物倒壊など内陸部の直接の被害にとどまらず、湾岸地域に特有の複合災害も警戒しなければならない。

人口の密集した都市部の直下型地震では、地震発生後の間接的な人的被害が大きな問題となる。地震がいったん収まると家路に就こうとする人々が道路を埋め尽くす。ところが車道には車が渋滞し、歩道も人で溢れかえっている。

こうしたとき、多数の人が押し合うことで将棋倒しになる「群衆雪崩(なだれ)」が起きる。人が密集した場所で一人が倒れることで周りがなだれを打つように転倒してしまう現象である。転倒した人の後ろや左右から次々と人が引き込まれて大勢が圧死する(図表3)。

これを防ぐためには、地震直後にできるだけ移動せず人の密集に加わらないことが肝要である。被災したとき駅などへ向かわず、職場や自治体が指定した「一時滞在施設」などに避難することも考えた方がいい。

■被災後はどのような行動を心がけるべきか

首都直下地震の発生後に、約800万人と予想される「帰宅困難者」を減らす工夫が喫緊の課題なのである。ちなみに東日本大震災時に震度5強を被った東京周辺では、515万人の帰宅困難者が出ている。これに対しては別の対策が考えられている。

多くの企業や官庁は数日間は従業員が帰らなくても生き延びられるよう食料と水と簡易トイレを備蓄している。家族に安全だという一報だけ入れ、職場の建物に数日間留まるのが望ましい。助かった人は、職場のけがをした人を助けることもできる。よって、地震に遭ったときには、まず助かったことを家族や知人に伝える。

震災直後には何百万人という人が一斉に電話をかけるため、通信回線のパンク(いわゆる輻輳(ふくそう))が起きる。これを避けるには、遠くの第三者に電話して安全を伝えるとよい。田舎の両親でも共通の知人でも、平常時に情報の迂回(うかい)路を用意しておきたい。

また地震をやり過ごした後でもスマホの電池切れは何としても避けなければならない。数日間は電気がストップし、まったく充電できないことを予想しておこう。乾電池で充電する器具を用意するのもよいが、一番確実なのは毎朝充電が完了したスマホを持って家を出ることを心がけることだ。

■約300万人が避難所生活を余儀なくされる

首都直下地震では地震直後に約720万人が避難し、そのうち290万人が避難所生活を余儀なくされると試算されている。ちなみに、阪神・淡路大震災では32万人、また東日本大震災は47万人が近くの学校などに避難し急場を凌いだ。

一方、首都直下地震の290万人や南海トラフ巨大地震の460万人のように、これから起きる巨大災害では桁違いの避難者数が予想されている。収容力を超えた避難所では、水や食料だけでなく医薬品など全ての物資が不足する。そして当初予定していた体育館や教室だけではなく、避難所の周辺も避難者で溢れかえる可能性がある。

さらに震度7の地震が収まった後のライフラインや交通への影響も甚大である。上下水道や電気の停止が長期化し、一般道では激しい交通渋滞が数週間ほど継続する。鉄道は一週間から一カ月程度にわたり運行できないだろう。加えて食料や水などの生活物資とガソリンや灯油などの燃料が不足した非常時が長期間続くことを想定しなければならない。

百年前に発生した関東大震災以後、首都圏では人とモノ、そして資本の一極集中が加速しさらに留まるところを知らない。関東大震災で得た最大の教訓は、大都市で地震が発生すると必ず火災が広がるという点であった。さらに木密地域では耐震補強を施すことで倒壊を最小限に防ぐ必要があり、沖積層の軟弱地盤地域やウォーターフロントでは、長周期地震動に対する建造物の対策が喫緊の課題となる。

■地域ごとの危険度がランク付けられている

首都直下地震では広域で長期のライフライン停止が予測される。膨大な数の帰宅困難者と避難所生活者の発生、また発災後の深刻な物資不足などについて、百年前よりも一層の防災対策が求められる。

都市型の巨大地震災害に対する防災対策は始まったばかりと言っても過言ではない。首都直下地震の発生は十年後になるかもしれないし、明日かもしれない。よって過密都市に起こり得る「最悪の事態」を事前に想定し、能登半島地震など近年頻発している直下型地震を教訓にしっかりと備えていかなければならない。

2021年10月7日に首都圏で最大震度5強を記録した地震は、東京国際空港と千葉県浦安(うらやす)市で長周期地震動を観測し、室内の棚にある食器や本棚の本が落ちるほか、高層階では物につかまらないと歩けない事態となった。

首都圏をなす東京・埼玉・千葉・神奈川の1都3県には日本の全人口の約3割に当たる4400万人が暮らし、名目GDPでも日本全体の32%に達する。ここで発生する激甚災害の「首都直下地震」に対して東京都は「地域危険度一覧表」を公表している。地震による直接的な建物倒壊、間接的に発生する火災による延焼、発災後の避難救助に対する困難度という3点による危険度を数値化し、ランク1から5の5段階で分類されている。

■危険度が高いのは東京の東部に集中している

危険度が最も高いランク5は荒川区、足立区、墨田区、江東区など東部の6区を中心として表示され、そのほか中西部の中野区や杉並区にも「ランク4〜5」の地域が出た。危険度の原因をくわしく調べると、1番目の「建物倒壊危険度」に関しては直下型地震で生ずる揺れへの地盤と建造物の抵抗力が関わることがわかる。

具体的には、東京下町の河川の土砂が埋めた沖積地では地盤が軟弱で、地震動が増幅されやすい。同様にウォーターフロント沿いの埋め立て地も液状化などが起こりやすい。また建物倒壊を左右する建造物の耐震性については鉄筋の有無や建築年数などで左右され、たびたび改定されてきた建築基準法の施行時期前後によっても大きく変わる。

2番目の「火災危険度」は、出火しやすさと延焼の危険性から決まる。消防車が通行できない狭い道路や耐火性能の低い住宅が残っている地域であるほど、危険度は上がる。前述の通り一般に東京23区の西部は東部に比べると地盤は良いのだが、環状7号線の周囲などに見られる木密地域がこれに当てはまる。

3番目の「災害時活動困難係数」は、危険地からの避難や消火活動が難しい度合いに比例する。公園など活動有効空間が足りない地区が危険なのだが、狭い道路が残る杉並区や世田谷区の住宅地などが相当する。

■復興するまでの被害総額は1000兆円以上

この危険度ランクは五年ごとに更新されており、2018年2月に東京都が公表した図を前回の2013年と比べると、建物倒壊の危険度は2割、また火災の危険度は4割低下した。地域危険度一覧表に表示される危険性とともに、首都圏に林立する高層ビルやタワーマンションの安全性が問題となっている。

政府の地震調査委員会は今後30年以内にM7クラスの大地震が発生する確率を70%程度としてきたが、それを受けて2024年3月に土木学会の小委員会(委員長、藤井聡・京都大学教授)は首都直下地震が起きた場合に、復興するまでの長期的な経済と資産の被害が総額1001兆円に上るとの推計を発表した。土木学会は6年前に778兆円としていたが、その後の研究成果を踏まえて3割近い上方修正を行った。

1001兆円の内訳は、国内総生産(GDP)の損失を表す経済被害954兆円、また被災した建物などの被害額を表す資産被害47兆円である。経済被害は具体的には道路・港湾・生産設備の長期的な損壊による被害である。このほか国や自治体の財政収支の悪化を表す「財政的被害」が389兆円生じると推計した。

具体的には、発災後の復興費353兆円と税収減36兆円を合わせた財政赤字の増加を意味する。

■建物の耐震化や港湾の堤防建設を急ぐべき

これまで内閣府は、首都直下地震による犠牲者を最大2万3000人、経済被害を142兆円と推計してきた。これに対して土木学会の推計は、20年間の長期的な経済への被害も算出したもので大きな開きが出ている。ちなみに、土木学会による20年間の南海トラフ巨大地震の経済被害総額は6年前に1410兆円と報告されたが(内閣府は220兆円)、新しいデータに基づいて今後見直しを行う予定とされる。

このほか太平洋沿岸での高潮による経済被害も報告され、東京湾で115兆円、伊勢湾で126兆円、大阪湾で191兆円と推計された。さらに気候変動によって世界の平均気温が2度上昇した場合に、全国109の河川で総額537兆円の被害が出ると試算している。

こうした経済被害を減らす対策として、道路・港湾の耐震化や堤防建設を行うことによって、首都直下地震で4割、高潮で2〜7割、洪水で10割減らすことができると土木学会は提言した。

具体的には、道路網の整備、電柱の地中埋設化、建造物や港湾の耐震化などの公共インフラ整備に21兆円以上を投じることで、経済被害の4割に当たる369兆円を減らせるという。また復興にかかる期間が約5年短縮されることで、復興費用が137兆円、税収減少が14兆円圧縮され、結果として151兆円の財政効果が生まれると試算した。

■一刻も早く減災に取り組む必要がある

首都直下地震には19カ所の震源域が想定されているが、マグニチュード7.3の「都心南部直下地震」が首都の中枢機能を直撃する恐れがある。想定では江戸川区と江東区で震度7、東京・千葉・埼玉・神奈川の一都三県で震度6強の激しい揺れが生じる。

日本地震学会は、首都直下地震を含めて直下型地震がいつどこで起きるかの短期的地震予知は、現在の地震学では非常に難しいと明言した。防災の基本は、いかに事前に準備できるかだが、経済被害に対しては「事前復興」の考え方で対処できる。

実は、「長尺の目」で判断すれば適切な防災投資は費用対効果が高く、財政健全化にも役立つ。いつ起きても不思議ではない首都直下地震に対する「減災」に一刻も早く取り組む必要がある。

----------

京都大学名誉教授

1955年生まれ。東京大学理学部地学科卒業。97年より京都大学大学院人間・環境学研究科教授。2021年から京都大学名誉教授・京都大学レジリエンス実践ユニット特任教授。2023年から京都大学経営管理大学院客員教授、龍谷大学客員教授も兼任。理学博士(東京大学)。専門は火山学、地球科学、科学教育。著書に『地学ノススメ』(ブルーバックス)、『地球の歴史 上中下』(中公新書)、『やりなおし高校地学』(ちくま新書)、『理科系の読書術』(中公新書)、『世界がわかる理系の名著』(文春新書)、『理学博士の本棚』(角川新書)、『座右の古典』『新版 一生モノの勉強法』(ちくま文庫)、『知っておきたい地球科学』(岩波新書)、『富士山噴火と南海トラフ』(ブルーバックス)、『火山噴火』(岩波新書)、『首都直下 南海トラフ地震に備えよ』(SB新書)『M9地震に備えよ 南海トラフ・九州・北海道』(PHP新書)など。YouTubeに鎌田浩毅教授「京都大学最終講義」を公開中。

----------

(京都大学名誉教授 鎌田 浩毅)

外部リンク

この記事に関連するニュース

-

南海トラフ地震「臨時情報」のお粗末な科学的根拠 責任が及ばないよう対策は自治体や企業に丸投げ

東洋経済オンライン / 2025年1月9日 17時0分

-

東京消防庁が出初め式 地震に備え、ドローン訓練

共同通信 / 2025年1月6日 12時0分

-

首都直下地震なら被害額「国家予算9年分」も…能登、阪神で潰えた道路網、水道も対策途上 備えあれ①基盤力

産経ニュース / 2025年1月1日 7時0分

-

陸の孤島救ったドローン、断水予測するAI…能登地震機に注目される防災テクノロジー

産経ニュース / 2024年12月31日 16時16分

-

4年前には能登半島の謎の地殻変動をGPS予測が察知 南海トラフで『ひずむ日本列島』活断層が集中する地域に大地震の足音迫る

MBSニュース / 2024年12月25日 12時59分

ランキング

-

1冬にやりがち、だけど太りやすい! 要注意な「NG食習慣」3選【管理栄養士が解説】

オールアバウト / 2025年1月10日 20時45分

-

2年末年始に困った「女性の不調」、1位は?

マイナビニュース / 2025年1月10日 19時3分

-

3“メラミンスポンジでこする”のは絶対NG! 洗面台掃除で「やってはいけない」7つのこと

オールアバウト / 2025年1月10日 21時50分

-

4洗濯機の蛇口、開けっ放しにしないで!ゴムパッキンが外れるおそれも…使用後に止水する癖づけが大事

まいどなニュース / 2025年1月10日 17時9分

-

5【防寒】「使い捨てカイロ」体を効果的に温かくする“貼り方” 警視庁警備部災害対策課「風邪予防にもなる」

オトナンサー / 2025年1月10日 22時10分

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

![]()

記事ミッション中・・・

記事にリアクションする

エラーが発生しました

ページを再読み込みして

ください